教育・研究分野

地球環境系の教育プログラム

まず1年次では、共通教育(一般教養を学ぶための講義等)と専門基礎教育(専門的内容を学ぶ前の基礎知識・能力の習得を目的とした講義等)を主に受けます。2~3年次にかけて専門分野の講義や実験を受けます。そして4年次には、卒業研究で自分の興味がある分野の研究を行うとともに、より専門的な内容を学べるようになっています。

1年次では、必修の専門科目として基礎ゼミと海洋地学実習があります。基礎ゼミは大学生としての基礎能力(日本語作文等)の向上を目的とした少人数でのゼミです。海洋地学実習では野外で地層など地学的自然に触れ、琉球列島の地学的な面白さを体感し、琉球弧の成立ちを考えるとともに、いろんな専門分野があることも学びます。

地球環境系の教育・研究分野

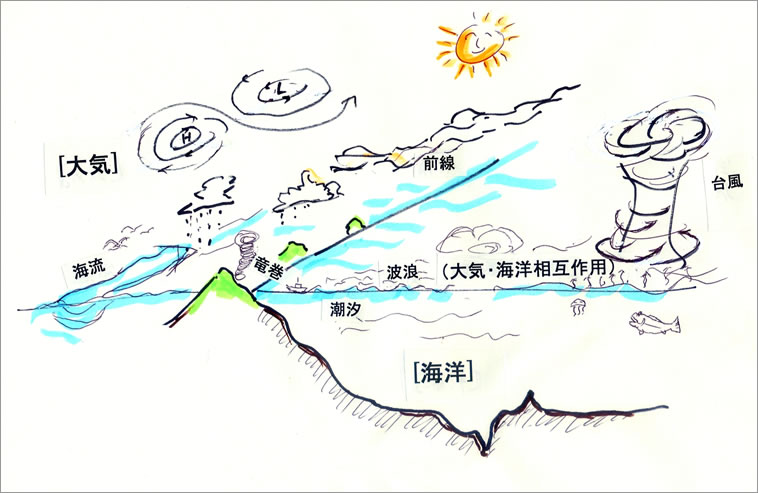

地球環境系には、島弧とそれを取り巻く海洋底から地球内部で起きている現象について研究する「海洋地圏科学」と海洋を中心とした水圏・大気圏で起きている現象について研究する「海洋水圏科学」の2つの大きな教育研究分野があります。

琉球弧や周辺海域の成り立ち、特に亜熱帯域での現在起こっている地学現象の解明を中心テーマとして、陸上および海洋域での調査・観測と室内実験等を活発に行っています。

以下に各分野の教育・研究内容について詳しく説明します。

大気海洋コース

1.どんなことが学べるか?

地球の表面をとりまく流体としての大気や海洋の振舞いやそれらの地球環境に果たす役割について学びます。勉強の分野では「大気物理学(気象学)」、「海洋物理学」と呼ばれています。数学や物理の基礎、「流体力学」などを学び基礎学力をつけながら、4年次の卒業研究では、「亜熱帯島しょ」といった沖縄の特徴を生かした課題を含めて様々な研究に取り組んでください。また、卒業研究を通して、「レポートのまとめ方」や「発表力」もしっかり身に付けてください。

2.主な授業内容

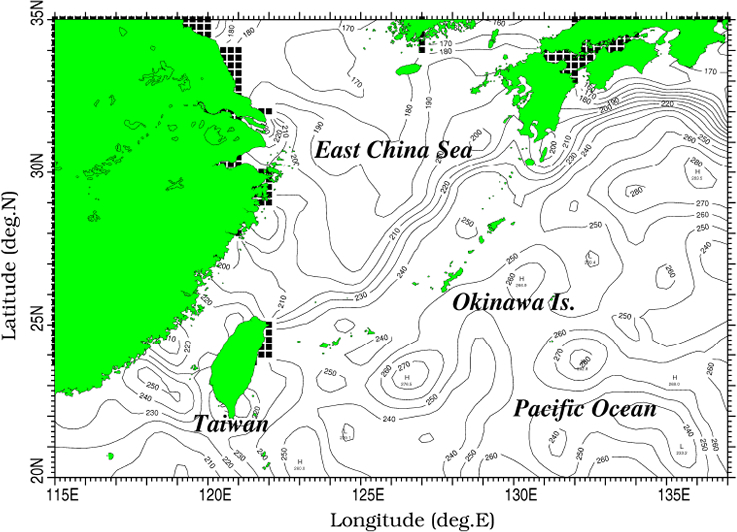

大気・海洋物理分野では、専門科目に「気象学」、「台風物理学」、「海洋物理学」、「地球流体力学」、「気象学実験」等を開講しています。学部学生の皆さんには、物理学、物理数学、流体力学等を土台として、大気・海洋の特性を幅広く総合的に学んでもらいたいと考えています。ここでは、授業科目「台風物理学」「海洋物理学」を簡単に紹介しておきましょう。台風物理学ではなぜ台風があのような凶暴な渦となるのか、進路がどのように決まるのかなどを物理学を基礎として学びます。海洋物理学では黒潮などの大規模海流循環の基礎を学びます。海流を地衡流としてとらえることにより、海洋の水温・塩分分布や海面高度分布が海流分布とどのようにつながっているか理解できます。

図:衛星海面高度計観測資料(AVISO提供)をもとに描いた沖縄周辺の海面高度の等高線分布(等高線の間隔10cm、2005年3月下旬観測)。地衡流の関係式から、沖縄本島北西から九州、四国沖にかけて見られる等高線の密な海域が黒潮の流れに対応することが推定される。ただし、台湾東岸近くを北上する黒潮部分は、衛星高度計が大陸や大きな島近傍でうまく動作しないので表現できてない。また、沖縄本島南方に見られる渦状の分布は海洋中規模渦(じょう乱)と呼ばれるもので、安定したものではなく徐々に西方に移動していく。衛星観測資料を利用すれば、大規模海流や中規模渦の変動を逐次観察できる。

3.どんな研究をしているか?

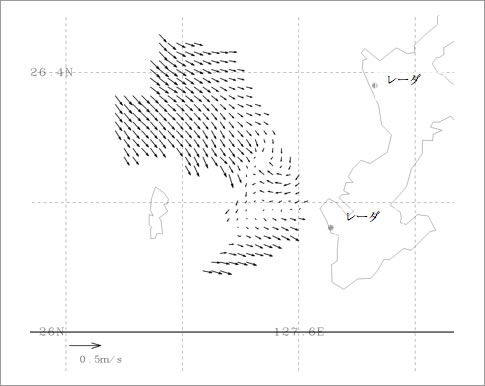

沖縄の大気や海洋の特徴を生かした研究に取り組んでいます。大気分野では、亜熱帯海洋性気候のもとでの降水特性の研究、台風の進路研究、衛星観測資料による台風域の降雨推定などがあります。海洋分野では、沖縄近く東シナ海を流れる黒潮の流量変動の観測、海洋レーダを用いた波浪や黒潮影響下の沖縄周辺海流の研究、衛星観測資料を用いた東シナ海・黒潮海域の大気海洋間の熱供給量の推算などがあります。

下の写真は航空機から撮影された台風の眼と眼を取り囲む壁雲の様子です(2017年11月21日山田広幸准教授撮影)。琉球大学理学部地学系は他の研究機関とともに、重要拠点として様々な台風関連のプロジェクトに関わっています。T-PARCIIと呼ばれるプロジェクトでは、航空機からドロップゾンデと呼ばれる観測機器を投下し、気温・湿度・気圧・風向・風速を観測しました。これにより、台風内部の状態を精密に調べて新たな発見をすることとともに、貴重なデータを使って台風の予報の精度を上げることを目指しています。

4.最近の研究紹介

海洋レーダを用いて沖縄本島西岸域の海の流れについて調べました。海洋レーダとは、電波を海面に照射して,散乱されてきた電波を調べることによって海の流れの速さや方向、波の高さや方向を測る装置です。この海域よりも西側(久米島の西)では黒潮が北東向きに流れていますが、この海域では南向きに流れていることがわかりました。また風によっては、この流れが強くなることがわかりました。

卒業論文のテーマ例

- 衛星画像と断熱図による低気圧の雲解析

- ひまわり画像からの台風雨領域推定とその検証

- 海洋数値モデルを用いた解析

- 熱帯収束帯の季節・年変動と台風発生-進路の特徴

- 台風内気流の動径成分

- 琉球列島周辺における海上風のスペクトル解析

- 沖縄本島近海における海面水温と海面熱フラックス変動

- 石垣島周辺海域の海面水温変動

- 海洋ブイのデータから見る風向・風速の変動

固体地球コース(地震)

1.どんなことが学べるか?

地球がどのような形・構造(測地、地球内部構造、海陸分布、海底地形の特徴など)を持ち、そしてどのように動いているのか(プレート運動、地震発生過程、海底地すべりなどの海底表面の変動など)について学んでゆきます。これらを学べる授業として、海洋底地球科学、地震学、測地学、固体地球物理学、といった科目があります。

2.主な授業内容

「地震学」(担当:中村 衛 教授)

地震の発生するメカニズムや地震に関する一般知識、そして地震波を用いて地球内部構造を探る方法について学びます。また、地震や津波の防災、とくに沖縄の地震津波防災に関することも授業で扱います。

写真:津波で打ち上げられた岩(津波石)の調査風景。

3.どんな研究をしているか?

地震の研究では、地震波の記録や人工衛星の技術を使い、地球内部の構造や大地震が発生する地域の変動の様子を調べています。また、コンピュータシミュレーションを使って津波の研究もおこなっています。

海底で地震を起こす「海底活断層」を調べる上で、超音波を使った断層の位置・形・広がりを調べることや、断層を直接目で見てその活動度を確認することは欠かせません。そのため、海洋調査船による広域海洋調査や、有人潜水調査船や深海無人ロボットによる海底精密地質調査も行っています。

4.最近の研究紹介

沖縄のような地域では巨大地震はおこらない、というのがこれまでの常識でした。しかし、沖縄の海底の変動や過去の大地震を調査していくうちに、本当は巨大地震が起こっても不思議ではない場所であることが明らかになってきました。世界には私たちの知らない謎の地震現象がまだまだ眠っていそうです。(中村 衛 准教授)

写真:海底地殻変動観測中の船内の様子。

卒業論文のテーマ例

- 三次元斜面安定解析法を用いた石垣島南方における地すべりの予測

- 1999年台湾集集地震時における地下水位変化

- 海洋地球研究船「みらい」で得られた太平洋完全横断地磁気三成分データの解析

- 津波数値シミュレーションを用いた2009年8月17日石垣島近海地震の検証

固体地球コース(地質)

1.どんなことが学べるか?

地層はどのようにして形成され、そこにはどのような過去の地球環境や地殻変動の記録が残っているのかについて学びます。地層や海底の形成過程や歴史(地層学、海洋地質学、テクトニクス)、地層中の化石から読み取れる地球環境の変動(海洋微古生物学、地史学)に関する授業科目があります。地層や化石について学ぶため、野外での実習や室内での実験が多いことも特徴です。

写真:地史学実習(野外地質巡検)の様子。久米島の第四紀石灰岩を観察して、かつてサンゴ礁がどのように形成されたのかを勉強している。

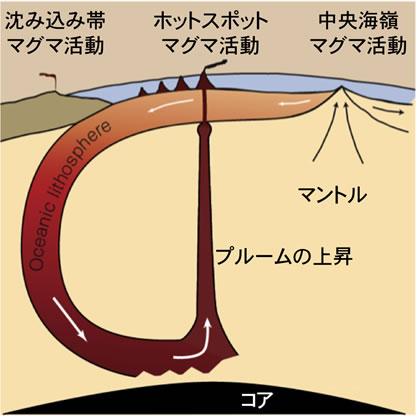

また、鉱物とその集合体である岩石について、主に地球化学的側面から学びます。実験・実習では、野外調査を含め、鉱物や岩石の鑑定方法や化学分析の方法を習得します。地殻を構成する多様な岩石の成因についても学びます。地球上の特定の場所で起こっているマグマの生成メカニズムと場所による違い、プレートテクトニクスや地殻変動、および地球深部および浅部プロセスが、どのように火山岩の組成に反映されているのかについて理解を深めます。

写真:地球上での主要なマグマ生成の場所。

2.主な授業内容

「海洋地質学」および「海洋地質学実験」

琉球列島(南西諸島)とその周辺の海底を主な対象として、地質の分布やその形成史について学びます。講義だけではなく、音波による海底探査データの解析や陸上での地層観察を通じて海洋地球科学の知識を深めます。

写真:沖縄本島北部の海岸沿いにみられる傾斜した地層

「偏光顕微鏡実習」および「岩石鉱物成因論」(担当:新城 竜一 教授)

偏光顕微鏡を使って岩石鉱物鑑定技術の習得を目指します。また、マグマと鉱物との元素分配、地球上の様々な場所で生じるマグマの化学組成の違いとその原因。マグマの地殻内でのプロセスなどについて学びます。

写真:粟国島での野外実習の様子。火砕流堆積物(下部)と火山灰層(上部)が作る白い崖のスケールに圧倒される。

3.どんな研究をしているか?

主に海底の地層の形成過程、微化石を用いた研究をしています。沖縄周辺の海底がどのようにして形成されたのか調べています。

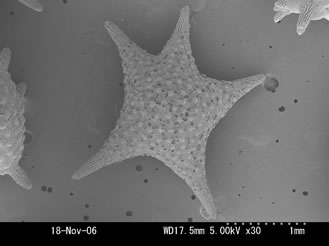

微化石を用いた研究では、顕微鏡で観察するくらい小さな化石(微化石)を調べることで、過去の海洋環境(海水準や水温)の変動やサンゴ礁の発達史を調べています。また、その微化石の古生態を明らかにするために、現在生きている微生物(有孔虫:星砂の仲間)の生態と海洋環境との関係についても調べています。

写真:星砂の電子顕微鏡写真

また、南九州から琉球弧にかけての広範囲にわたる岩石サンプルの採取を行い、火山岩の広域的な化学組成(微量元素濃度やSr, Nd, Pb, Hf同位体組成)に基づいて、マグマの生成に関与したマントル物質の化学的特徴、沈み込むプレートから供給される成分の性質を調べています。

背弧海盆の形成初期にある沖縄トラフの火山岩と琉球弧の火山岩との化学組成の比較から、トラフ形成に伴ってマントルがどのように改変したのかを調べています。

沖縄トラフでの無人潜水艇を使った海底調査の様子。

4.最近の研究紹介

海面上昇により水没の危機に瀕する南太平洋のツバルの島々は星砂などの有孔虫の殻でできています。この有孔虫がどこに棲んでいて、どういう環境が好きなのかを野外調査や飼育実験によって明らかにすることで、有孔虫の砂を増やして島を維持・再生していく方法を考えています。(藤田 和彦 教授)

写真:サンゴ礁の上に形成される星砂でできた低い島(ツバル・フナフチ環礁)

卒業論文のテーマ例

- 固体飛跡検出器を用いたラドン・トロン濃度測定の最適化

- 沖縄本島中部における空間γ線線量率の分布とその地質学的背景

- 沖縄本島における地表面ラドン散逸に関する研究

- 沖縄島周辺島棚域における大型有孔虫群集と環境因子との関係:堆積環境指標の提案

- フナフチ環礁フォンガファレ島周辺サンゴ礁における大型有孔虫の棲息分布とその規制要因

- 海洋酸性化がサンゴ礁棲有孔虫の石灰化に及ぽす影響評価:飼育実験による検証

- 火山岩からのホウ素(B)の効率的な分離を目指した実験

- N-TIMS法を用いたホウ素の同位体比分析

- 火山岩中のホウ素(B)およびHFS元素(Nb, Ta, Zr, Hf)のICP-MSによる定量分析

- アフリカ北東部アデン湾拡大軸玄武岩のSr-Nd-Pb同位体比